こんにちは!今回もゲスト寄稿です。

これまで数回M&Aについて記載してきました。意外にも読者のかたから反応をいただいたそうです。M&Aに興味があったり、実際にやってみたいと言うかたが一定数いるという前提で色々ご紹介していきますね!

- 起業がしたいが何から手をつけてよいかわからないSES経験者

- 営業は理解しているが、経営に不安があるSES経験者

- 起業はしたけど規模の拡大ができないSES起業家

M&Aとは?

M&Aとは、簡単に言うと会社を買う(または売る)ことです。

今回は会社を買うことによって起業をすると言う要旨で話を進めます。

M&Aで起業することによるメリット

最近はM&Aをすることで起業する人が増えています。

- 安定的な収益を見込むことができる

- 採用にかかる手間がかからない

- 収益安定化までの期間がかからない

- 副業でも起業ができる

上記のメリットを中心に、ゼロからの起業よりはリスクを背負わなくて良いと言うことを利に感じて、最近ではM&Aで起業をすることに利を感じているかたが多くいるようです。

意外に費用がかからない。安価なM&A案件がでてくることも

M&Aは皆さんが想像しているほどお金がかかりません。

過去の事例で言うと、営業5名程度のSES企業が300万円でM&Aされたことがあります。

この会社は財務的にあまりよろしくない会社で、事業として黒字営業はできているものの、不要な役員報酬などで会社としての利益をあまり出せない会社でした。

こういったM&A案件が意外に多くでくるので、起業の最初のステップとしてM&Aを検討する人が増えているのです。

会社員がM&Aを行う3ステップ

M&Aは仲介会社を通すと、高額な費用がかかります。

最近はM&Aを低額で行えるプラットフォームサービスがいくつも登場してきました。

会社員から起業家になるにあたって、初期投資が低かったり、準備の手間が少なくて済むということは大きなメリットになるとおもいます。

今回は簡単にM&Aのステップをご紹介して行きます。

- 購入する会社を探す

- 交渉する

- 引き継ぐ

それぞれ見て行きましょう

1,購入する会社を探す

まずは購入先を探します。

あくまで検討段階なので、購入しようかなと言う会社は5社は見つけておきましょう。

複数探す理由ですが、検討をすすめていくと、すぐにはわからなかった悪い点が見えてくることがあるからです。売り手も高い金額で売りたいと思っているので、表面上は良い経営状態の形にして情報を公開しています。もちろん最終的に購入を決定する前に、税理士などの専門家に財務を見てもらうことになるのですが、まずは気軽に候補に入れてみましょう。

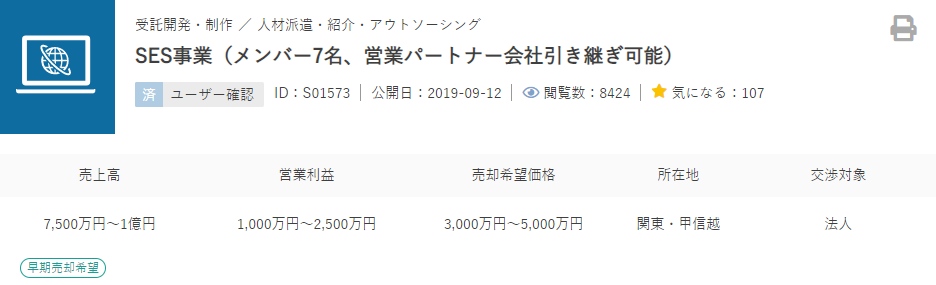

購入する会社の検索は、最近どんどん簡単になっています。2019年12月30日時点で、簡単に検索した程度でも以下の買収案件がでてきました。

個人で買うにはちょっと高いかなといった印象。

これらの「 売却希望価格 」は実際の売却金額ではなく、希望金額であり、M&Aの契約にオプションをつけることでかなり変動します。まずはM&A情報を集めるところから行ってみましょう。

また、実際に買うときは、日本政策金融公庫から創業支援金が最大2000万円出ます。そう考えると買えそうな会社がいっぱいありますよね!

時期によると思いますが、もしかすると知っている会社がでてくるかもしれませんね。業界同行を知るためにも登録しても良いかもしれません。

早速ですが、中小規模のM&Aプラットフォームが多くあるので、紹介していきますね。

特に、新たな若手経営者を探しているという意味で、事業承継系のM&Aサービスを中心に紹介していきます。

M&Aを実際にやるかからないかは別にして、まずはサービスに登録して情報が集まる環境を作ってみましょう

トランビ

中小企業のM&Aプラットフォームトランビです。

特に地方系の事業承継に強みをもっている印象があります。

地方系のM&Aに強みがあるのは、おそらく地方銀行と提携してM&Aをすすめているからでしょう。

通常のM&Aエージェントでは取り扱いのできない規模のM&A案件も記載されているので、思わぬ売り手企業がでてくる可能性があります。

また、創業者が地方中小企業の2代目社長というのも良いブランディングになっているみたいです。

バントンズ

日本MAセンターが運用しているサービスです。

日本MAセンターは日本最大級のM&A企業です。

後発の事業承継M&Aサービスですが、日本MAセンターのアセットを活かして事業を伸ばしているようです。

UIも今風なので今後の成長に期待できるサービスかと思います。

まずは登録して、自分でも経営できそうな会社がないか探してみてはいかがでしょうか?

ビズリーチ・サクシード

人材事業を中核事業としているビズリーチによる事業承継M&Aサービスです。

ビズリーチは経営層の採用サービスを中核事業としているので、経営層とのコネクションをつかって事業推進しているようです。特に経営層採用をこれまで行ってきたビズリーチだからこそ、経営層採用の代替手段として、事業承継を提案できるという事業シナジーもあります。

リクルート事業承継センター

リクルートも事業承継サービスを提供しています。

これまでの資産を使ってM&Aプラットフォームを作るというよりは、M&Aを人力で行っていく事業のようです。M&Aは1成約あたりの報酬が大きいですし、ユーザーも人生で何度もM&Aをするわけではないので、サポート役の人がついているほうが良いかもしれませんね。

このプラットフォームは事業承継に限らず、中小規模のM&A情報を扱っていますが、一定以上の売上がある案件しか取り扱っていないようです。

初め手のM&Aであればこちらをおすすめします。

2,交渉する

先程のプラットフォームで獲得した情報をもとに会社を調査し、実際に売り手企業と交渉します。

この交渉段階では、対象を多くても3社以内に絞れると良いです。

交渉段階であまりに多くの会社を並行して見ていることが売り手企業にわかってしまうと、売り手企業も良い気分はしないですよね。

また、この「交渉」には、従業員や会社の文化チェックも含みます。財務状況等のデータだけではわからない情報も確認してください。

その後に契約内容について協議、譲渡契約を締結したうえで金額を振込みます。

交渉によっては、実際に支払う金額をかなり抑えることも可能です。購入した後の経営期間で金額を支払っていくという契約条項を入れることが、会社員M&Aでは重要になってきます。

3,引き継ぐ

譲渡契約の締結が終わり、前任経営者から事業の引き継ぎを受ける期間です。

行政その他への事務連絡や、取引先や従業員への連絡をします。これまで関係値のあった人間への連絡を誤ると、購入した会社の価値を毀損することになります。購入した金額よりも低い価値になってしまう可能性もあるので注意してください。

この引き継ぎ期間の失敗をしないことこそがM&Aを成功させる最大のポイントかもしれません。引き継ぎにあたっては前任経営者の協力をうけて進めましょう。

まとめ

- 会社員であってもM&Aをつかって起業することができる

- M&Aをつかった起業では、既存企業のアセットを使って起業できるのでリスクの低下、スピード感をもった起業ができる

- 会社員のM&Aによる起業は最近よく発生している。特にM&Aプラットフォームを使用した起業がよく発生している

何はともあれ一度登録してみてはいかがでしょうか?

会社員であるひとが、ユーザーとして眺めるのに楽しいのはバトンズです。

M&Aが身近なものに感じられるので、登録だけでもしてみてくださいね。